La Chevalerie du Travail Française (CTF) – 2e partie

Comme annoncé, nous reparlons de cette crypto-franc-maçonnerie ouvrière, exclusivement masculine[1] qui a existé en France entre 1893 et 1911, et à laquelle adhérèrent, par un discret système de cooptation, des personnalités marquantes du mouvement ouvrier comme Fernand Pelloutier, Augustin Hamon ou Paul Lafargue…

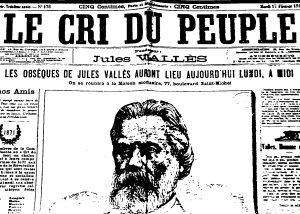

Le travail de Maurice Dommanget[2] offre une description minutieuse de cette histoire dont le succès initial est lié au prestige des société secrètes (compagnonnages, charbonnerie, franc-maçonnerie…) et au désir de s’inscrire dans une aventure internationale dont les exemples (Etats-Unis, Belgique) frappaient l’imagination. Des articles élogieux sur les Knights of Labor étaient parus dans des périodiques de gauche comme le Cri du Peuple de Jules Vallès ou la Revue socialiste de Benoît Malon. Ce qui plaisait aux militants français, notamment aux libertaires et aux allemanistes[3], c’était « non seulement que les K. of L. avaient à plusieurs reprises décrété et soutenu des grèves générales, mais c’est qu’ils étaient contre les politiciens… ».

Au moment de sa fondation, on est en pleine période des attentats anarchistes (Ravachol est exécuté en 1892) et, à l’exception du parti ouvrier français (POF) d’inspiration marxiste, « les divers partis socialistes ne se désolidarisent pas tellement des attentats individuels (…). Dans ce contexte, beaucoup de militants ressentent la nécessité de créer une organisation clandestine pour échapper à la répression et réaliser des actions secrètes » dans la perspective d’une explosion révolutionnaire considérée par beaucoup comme imminente.

Désir d’unité

L’autre élément, c’est le désir d’unité. Alors qu’au congrès socialiste international de Zürich (1893) puis à celui de Londres (1896) le courant marxiste joue les diviseurs pour exclure les anarchistes, en exigeant des participants qu’ils reconnaissent « la nécessité de l’action législative et parlementaire »[4], il existe dans la masse des militants une puissante volonté d’unité entre tous les courants qui se revendiquent du mouvement ouvrier. La CTF propose de « grouper les partisans de l’égalité sociale en dehors des écoles, des systèmes, des chefs et des personnalités (…), réaliser par-delà et au-dessus des organisations existantes un grand rassemblement, une union socialiste réelle et tangible ». Et dans les faits, elle réunit des syndicalistes, des socialistes (alors divisés en plusieurs chapelles), des libertaires et des indépendants.

Présente à Paris, avec des « chantiers » dans la plupart des arrondissements, la CTF aura des antennes dans de nombreuses villes de province.

Nous ne décrirons pas les rituels, signes et symboles de la société secrète, mais il est clair que cet attirail favorisait la cohésion des « frères » à qui il était par ailleurs « recommandé de faire partie d’un ou plusieurs groupements socialistes, tels que les syndicats, les coopératives, les cercles d’études, etc., et de chercher à y exercer des fonctions afin d’y faire pénétrer les principes de l’Ordre ». Concevant le mouvement ouvrier comme une armée, la CTF se plaçait d’emblée à sa tête.

Pour la grève générale

Principal cheval de bataille de la CTF, la grève générale constitue une réponse à l’aile du socialisme qui préconise la prise du pouvoir par le biais du suffrage universel (masculin). C’est aussi une alternative à l’insurrection populaire qui risque toujours d’être noyée dans le sang (comme la Commune de Paris en 1871). Imaginée dans un premier temps comme une action massive et légale : les travailleurs se croisent les bras et attendent la chute du pouvoir en place…, la grève générale est au cœur des réflexions des chevaliers du travail. Eugène Guérard – secrétaire de la CTF de 1893 à 1896 – témoigne des interrogations qui entourent cette question. Tout en estimant « qu’on ne peut prévoir quand et comment elle éclatera, quelle sera sa durée, si elle sera pacifique ou violente, si elle se confondra avec la révolution ou s’en distinguera », il propose des moyens pratiques pour la réussite d’un tel mouvement. Guérard, qui était secrétaire du syndicat national des chemins de fer (et qui sera secrétaire de la CGT en 1901) évoque la nécessité de neutraliser les forces armées « par leur émiettement ». Pour cela, la grève doit avant tout être massive dans les secteurs-clé, comme le rail, pour compliquer la tâche de la répression. Fernand Pelloutier précurseur de l’anarcho-syndicalisme occupera également la direction de la CTF (entre 1898 et 1899). Il est alors secrétaire de la Fédération des Bourses du travail, où il promeut un syndicalisme centré sur le territoire et la solidarité interprofessionnelle.

Mais à côté des syndicalistes et militants qui développent des luttes sur le terrain dans leurs organisations respectives, d’autres mettront à profit l’expérience de la CTF pour leur carrière politique. Pas moins de « cinq chevaliers ou ex-chevaliers » sont élus députés en 1902, d’autres seront maires. Deux ex-CTF seront ministres : Marcel Sembat et Aristide Briand, ce dernier plus de vingt fois (dès 1906) et plusieurs fois président du Conseil.

Aristide Briand chevalier du travail

Aristide Briand qui est alors ami de Pelloutier adhère à la CTF au début de 1895. Il est à l’époque, lui aussi, un propagandiste de la grève générale, mais le personnage est un champion de la volte-face et de l’opportunisme… Dans son livre, Dommanget peint un portrait au vitriol de l’avocat devenu journaliste, qu’il traite de « cynique » et de « renégat » … non sans raisons car, quelques années plus tard, en 1910, le ministre de l’intérieur Briand étranglera la grève générale des cheminots en brandissant – pour les dénoncer – les méthodes de luttes imaginées dans le cadre de la CTF (on parla alors beaucoup de la Chevalerie du Travail dont la plupart des Français avaient jusque-là ignoré l’existence).

Revenons aux dernières années du 19e siècle. Peu après son adhésion à la CTF, Briand se fait remarquer par de fausses rumeurs qu’il fait circuler au sein de l’Ordre. Ses adversaires vont alors ressortir une vieille affaire : en 1889, candidat radical aux élections législatives de Saint-Nazaire, il avait monnayé 4’000 francs son désistement au deuxième tour en faveur d’un candidat républicain. D’autres informations circulent, faisant de lui un agent de la préfecture. Habile manœuvrier Briand tire son épingle du jeu en se retournant contre ses détracteurs. L’anarchiste Augustin Hamon, accusé de calomnies, en fera les frais.

Arme de lutte ou panier de crabes ?

En dehors de sa participation à des manifestations publiques, la Chevalerie du Travail ne fut pas, en tant que telle, en France, à l’initiative de luttes importantes. C’était plutôt dans leurs syndicats, coopératives, partis, groupes de libres penseurs… que ses militants menaient des actions. Jacques Julliard parle à son propos « d’une ambitieuse entreprise, presque immédiatement avortée, mais qui ne se décide pas à mourir, et dont le lien ténu continue de relier des hommes, aux orientations diverses… »[5]. Cette organisation secrète a-t-elle été bénéfique ou plutôt néfaste au mouvement ? A-t-elle formé des révolutionnaires ou a-t-elle surtout été une école pour une future élite ? Les liens tissés entre des syndicalistes révolutionnaires, des anarchistes et des politiciens ont-ils favorisé le contrôle des organisations ouvrières par le pouvoir ? En quoi ce réseau hétéroclite, pénétré par des indicateurs[6], a-t-il pu influencer la suite des événements ? Le ver était-il dans le fruit ?

Ce qui frappe, c’est que dans la même organisation et parfois chez les mêmes personnages coexistent des discours révolutionnaires et des prises de positions réformistes. Au congrès de Japy qui rassemble les militants socialistes des différentes chapelles, en décembre 1899, la plupart des « chevaliers » présents se prononcent en faveur de la participation ministérielle ! L’année suivante, alors que se prépare à Paris, à l’occasion de l’Exposition Universelle un Congrès socialiste international, les têtes de proue de la CTF font campagne contre celui-ci et appuient le « Congrès ouvrier révolutionnaire » dissident qui sera interdit par le ministère de l’intérieur. Suite de quoi, quelques « chevaliers » participent malgré tout au Congrès socialiste international officiel… Bref, certains jouent sur les deux tableaux.

La fin de la CTF

Après une éclipse de quelques années (entre 1901 et 1906) quelques militants, des ouvriers surtout, relancèrent la CTF pour tenter de résister à la vague de répression orchestrée par Georges Clémenceau. Les militants les plus charismatiques avaient disparu et l’organisation affaiblie mena encore quelques actions d’éclat ou de défense lors de grèves et manifestations. Infiltrée par des mouchards, elle finit par se dissoudre pour éviter de tomber dans des provocations.

Notes

[1] A la différence des Knights of Labor qui réunissaient « toutes les branches de travail honorable sans distinction de nationalité, sexe, credo ou couleur de peau », il ne semble pas qu’il y ait eu – sauf exception – des chevalières du travail en France.

[2] Maurice Dommanget, La Chevalerie du Travail française 1893-1911, Editions Rencontre, Lausanne, 1967. Sauf indication contraire, les citations proviennent de cet ouvrage.

[3] Membres du Parti socialiste ouvrier révolutionnaire (POSR) rassemblés autour de l’ancien communard Jean Allemane (1843-1935) : un courant du socialisme français qui préconisait aussi bien la grève générale révolutionnaire que la participation électorale comme moyen de propagande. Selon Dommanget, les allemanistes « avaient une théorie révolutionnaire teintée de réformisme spécifiquement ouvrier ». Ils furent influents dans la formation du syndicalisme révolutionnaire.

[4] Congrès international socialiste des travailleurs et des chambres syndicales ouvrières, Londres, 26 juillet – 2 août 1896, Genève, Minkoff Repint, 1980.

[5] Julliard Jacques, Annales : Économies, Sociétés, Civilisations, 24ᵉ année, n°2, 1969. pp. 547-549.

[6] Dommanget a trouvé beaucoup d’informations sur la CTF dans des rapports conservés à la Préfecture de police.